Analyse des alliages d’argent

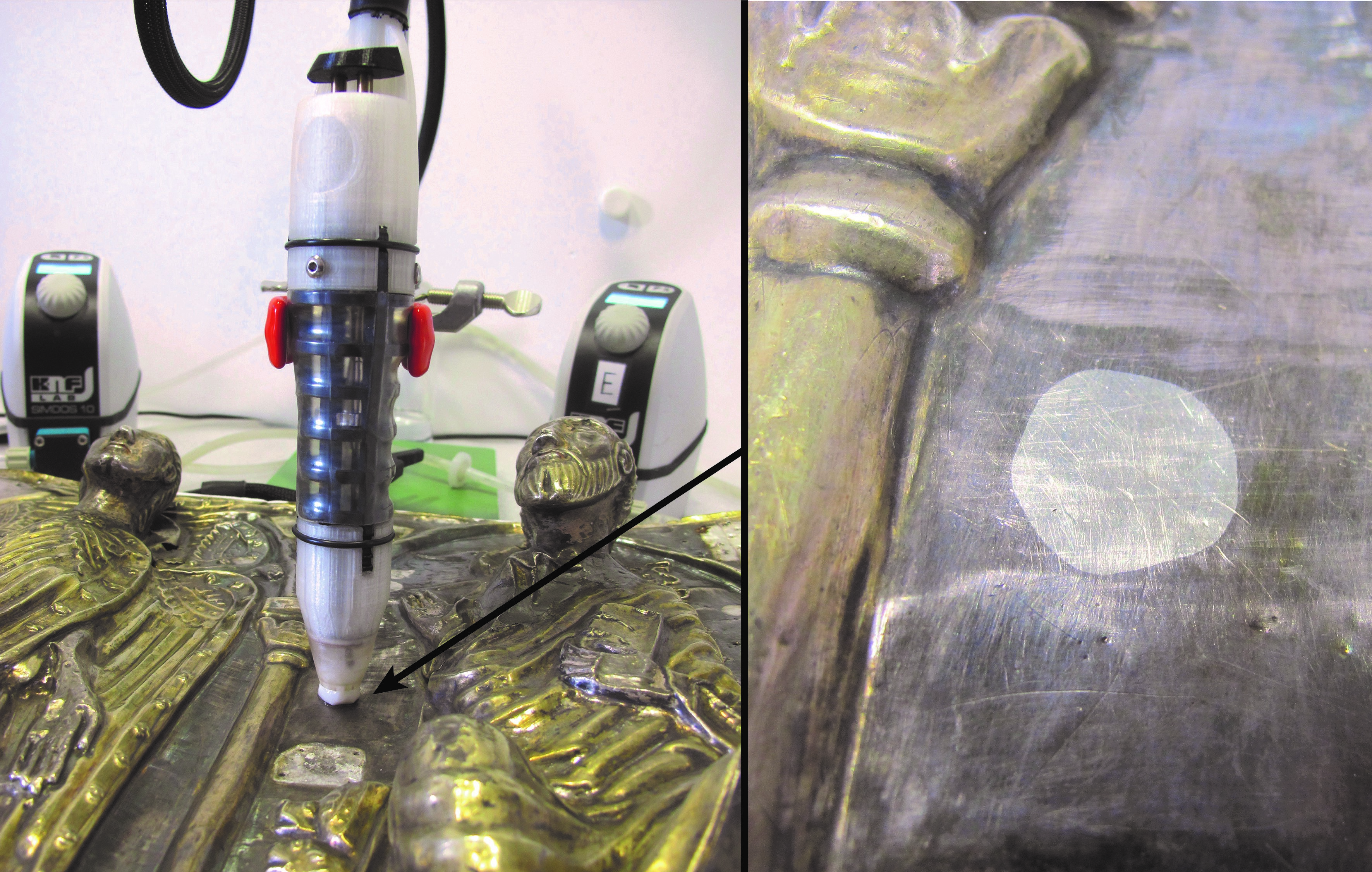

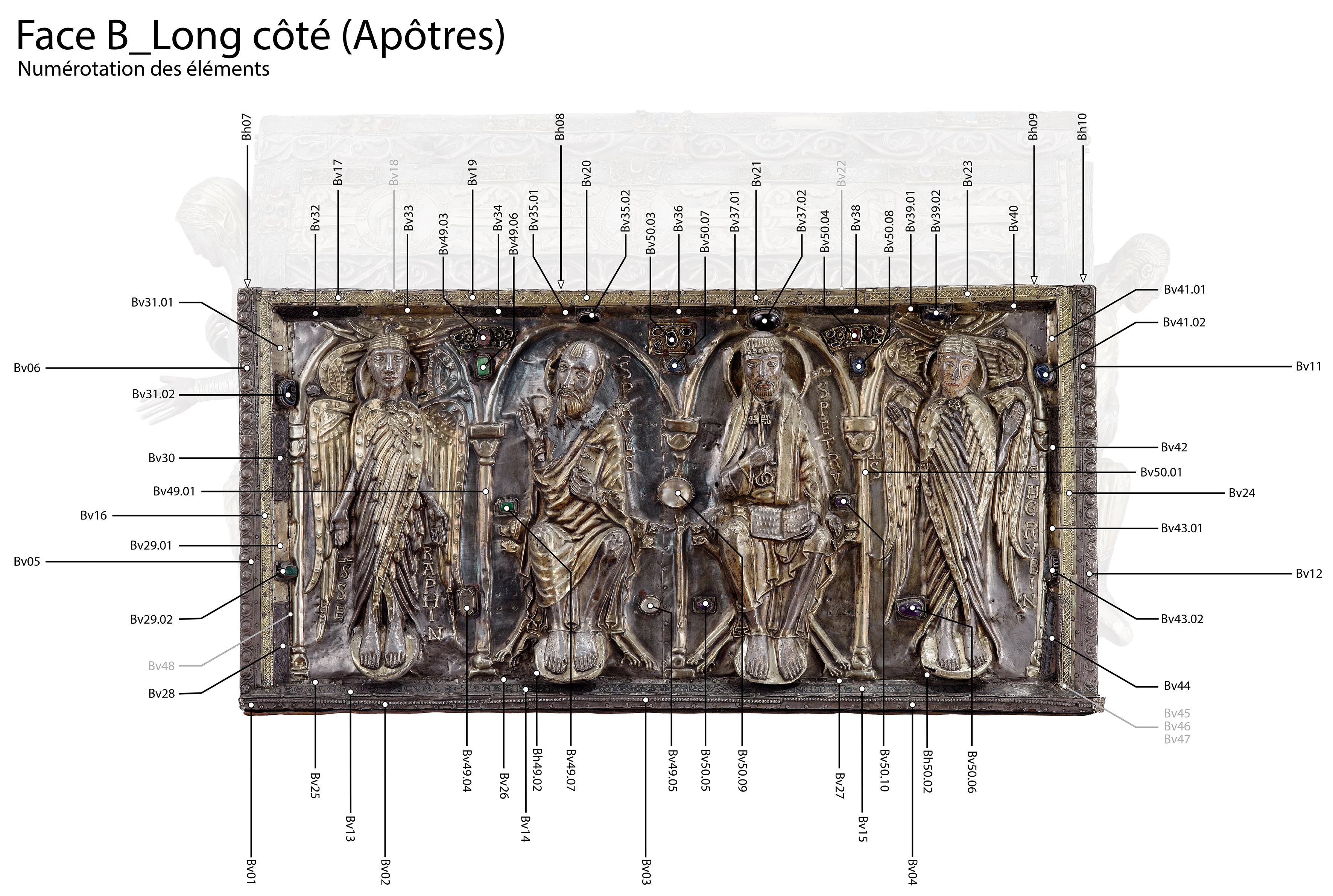

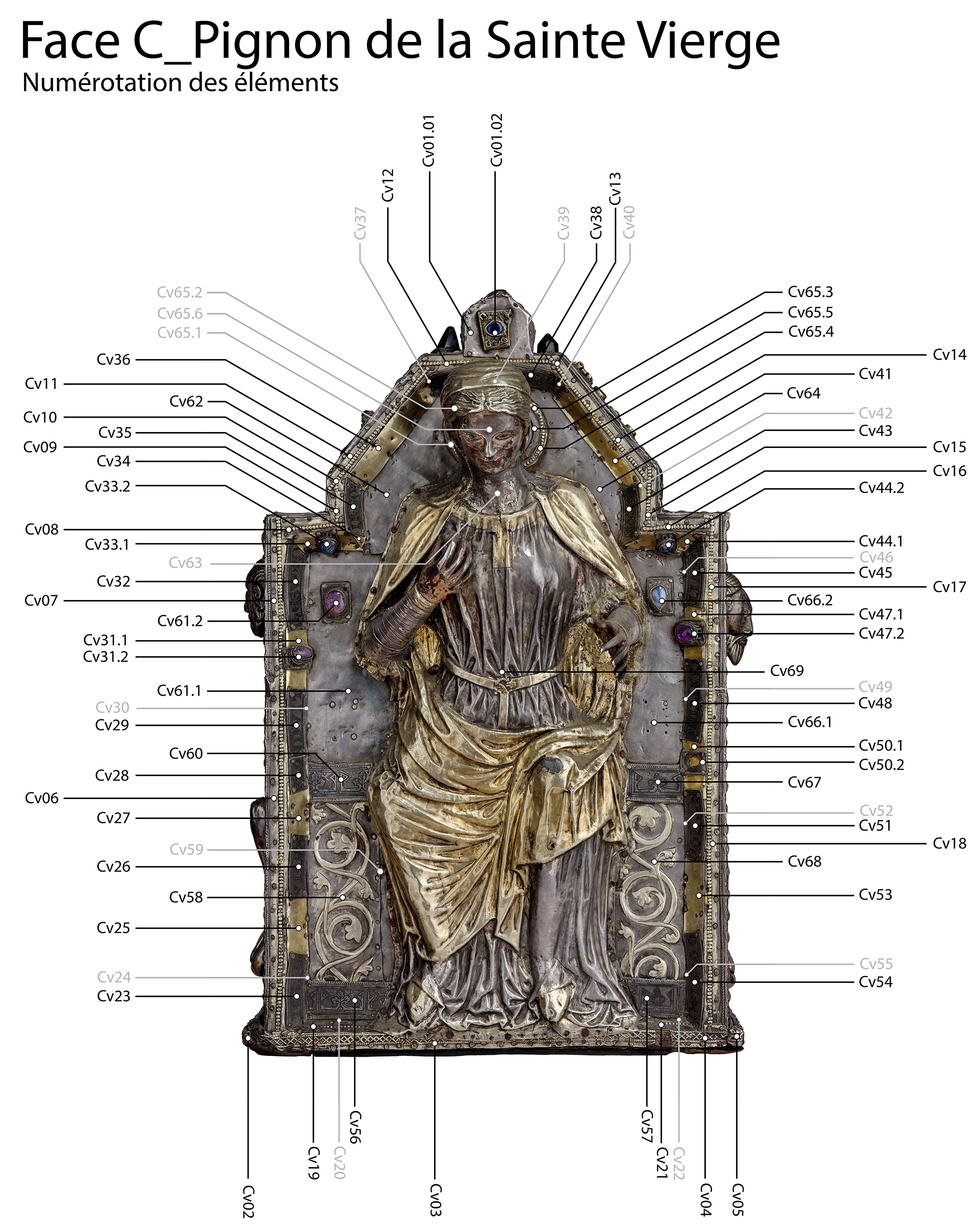

Si l’époque d’origine des grands reliefs (Apôtres, Christ, Sainte Vierge, etc.) est connue par l’étude stylistique, il n’est pas possible d’identifier les nombreuses plaques d’ornements peu ou pas décorées. Pour tenter de recomposer au mieux le dispositif d’origine et mieux comprendre la provenance de ces plaques, il est nécessaire de faire parler la matière. La spectrométrie de fluorescence des rayons X portable permet une étude in situ et comparative des éléments d’alliage des plaques d’argent. Cette technique non-destructive ne nécessite aucun prélèvement. Elle permet une analyse élémentaire semi-quantitative (approximation de la teneur de chaque élément de l’alliage). Notre stratégie a été de l’utiliser sur l’intégralité des ornements pour réaliser une étude comparative et ainsi classer les alliages en fonction de leur pourcentage de cuivre, d’or et de plomb – éléments typiques des alliages d’argent médiévaux.

Dans notre étude, c’est le pourcentage de cuivre qui a donné les résultats les plus représentatifs. Pour les reliefs dits romans de la Grande châsse (datée stylistiquement au XIIe siècle), la teneur en cuivre varie entre 0,8 et 1,6%. Le relief du Christ est mesuré autour de 1,1 % et les plaques des rampants du toit présentent des taux variants entre 1,4 et 1,6%. Même si les différences sont faibles au regard de la technique utilisée, on remarque une grande régularité lorsque l’on multiplie les mesures sur un même relief. Ces résultats sont intéressants, puisque cela tend à démontrer la maitrise métallurgique des ateliers de l’époque. En effet, un relief avec plus de volume sera plus facile à travailler au repoussé et au martelage s’il contient moins de cuivre.

De gauche à droite – Sophie Guermann, Natania Girardin, Denise Witschard, Pierre Alain Mariaux, Claude Veuillet, Sophie Balace, Dorothee Kemper, Clemens Bayer, Gaëtan Cassina et Romain Jeanneret.

De gauche à droite – Sophie Guermann, Natania Girardin, Denise Witschard, Pierre Alain Mariaux, Claude Veuillet, Sophie Balace, Dorothee Kemper, Clemens Bayer, Gaëtan Cassina et Romain Jeanneret.