Des clous, encore des clous…

La dépose des nombreuses plaques qui recouvrent la Grande châsse de saint Maurice implique le retrait d’environ 2000 clous en argent. Tous ces clous nécessitent une attention particulière pour éviter de marquer la surface des plaques. Un outillage spécifique a donc été préparé par les conservateurs-restaurateurs, adapté aux différents types de clous et aux différentes surfaces, qu’elles soient décorées, niellées ou dorées.

Chaque clou, patiemment extrait de son emplacement, est ensuite replanté sur un panneau de carton plume imprimé d’une photographie de la châsse à l’échelle. Ce travail rigoureux est essentiel pour assurer un remontage identique, dans le respect de l’authenticité de la pièce. Chaque clou retrouvera ainsi son logement d’origine pour ne pas altérer l’information historique et technologique. La bonne tenue de l’assemblage est assurée pour deux raisons: d’une part, les trous dans le bois ont tendance à se refermer; de l’autre, les clous pourront être légèrement retravaillés en leur donnant une faible courbure, ce qui facilitera leur accroche lors du remontage. À l’heure actuelle, 350 clous ont été retirés, qui composaient principalement le pignon de la Vierge.

Une fois déposé l’ensemble des plaques métalliques qui recouvraient le pignon de la Vierge, celui-ci a révélé la présence de deux orifices circulaires (ill.1).Le premier, situé au sommet de la planche sous le faîte du toit, est obstrué par un bouchon de bois, sans doute de mélèze, et a été percé mécaniquement; le second, dont le bouchon est tombé dans la châsse lors des travaux, occupe, à mi-hauteur sur la gauche, la place d’un noeud dans la planche, mais a très vraisemblablement été agrandi de façon mécanique. Nous ignorons pour l’heure la fonction de ces deux trous. Profitant de cette ouverture, nous avons souhaité regarder ce que contenait la châsse à l’aide d’un endoscope (ill.2).

Une fois déposé l’ensemble des plaques métalliques qui recouvraient le pignon de la Vierge, celui-ci a révélé la présence de deux orifices circulaires (ill.1).Le premier, situé au sommet de la planche sous le faîte du toit, est obstrué par un bouchon de bois, sans doute de mélèze, et a été percé mécaniquement; le second, dont le bouchon est tombé dans la châsse lors des travaux, occupe, à mi-hauteur sur la gauche, la place d’un noeud dans la planche, mais a très vraisemblablement été agrandi de façon mécanique. Nous ignorons pour l’heure la fonction de ces deux trous. Profitant de cette ouverture, nous avons souhaité regarder ce que contenait la châsse à l’aide d’un endoscope (ill.2).

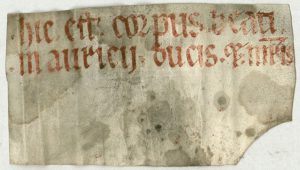

La dépose du relief de la Vierge et des plaquettes niellées disposées autour d’elle, à la manière d’une auréole, est achevée. L’étude du pignon offre tout un ensemble d’intéressantes observations, qui permettent d’orienter les recherches à venir. Par la découpe et la disposition des plaques d’argent qui couvrent la planche de fond en mélèze, on peut affirmer que l’orfèvre travaille de manière parcimonieuse, utilisant le matériau disponible sans excès ni perte inutiles (photo 1). Par ailleurs, le nombre très impressionnant de trous de clous relevés sur la plaque de la Vierge (une septantaine, alors qu’elle était fixée à l’âme à l’aide de vingt clous seulement), est le signe d’un remploi; cela est confirmé par la première observation des plaquettes niellées ornées d’une inscription qui, mises bout à bout, forment un arc de cercle (photo 2). De plus, une plaquette d’argent ornementale a été découpée pour former deux éléments de décor du trône de la Vierge. Ces indices, à notre sens concomitants, témoignent des conditions économiques difficiles au moment de la création de la Grande châsse de saint Maurice, comme elles l’étaient au début du XIIIe siècle.

La dépose du relief de la Vierge et des plaquettes niellées disposées autour d’elle, à la manière d’une auréole, est achevée. L’étude du pignon offre tout un ensemble d’intéressantes observations, qui permettent d’orienter les recherches à venir. Par la découpe et la disposition des plaques d’argent qui couvrent la planche de fond en mélèze, on peut affirmer que l’orfèvre travaille de manière parcimonieuse, utilisant le matériau disponible sans excès ni perte inutiles (photo 1). Par ailleurs, le nombre très impressionnant de trous de clous relevés sur la plaque de la Vierge (une septantaine, alors qu’elle était fixée à l’âme à l’aide de vingt clous seulement), est le signe d’un remploi; cela est confirmé par la première observation des plaquettes niellées ornées d’une inscription qui, mises bout à bout, forment un arc de cercle (photo 2). De plus, une plaquette d’argent ornementale a été découpée pour former deux éléments de décor du trône de la Vierge. Ces indices, à notre sens concomitants, témoignent des conditions économiques difficiles au moment de la création de la Grande châsse de saint Maurice, comme elles l’étaient au début du XIIIe siècle.